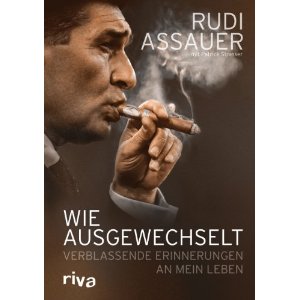

Rudi Assauer – Wie ausgewechslt: Verblassende Erinnerungen an mein Leben!

Selbstsicher, ehrgeizig, temperamentvoll, ein Mann wie eine Eiche, geboren im Zeichen des Stiers — so kennen wir Rudi Assauer, den starken Mann der Königsblauen, den legendären Manager des FC Schalke 04.

Doch das ist Vergangenheit, denn Rudi Assauer ist krank. Alzheimer.

Sein Gedächtnis lässt langsam nach, die Erinnerungen verblassen und kehren nur noch in lichten Momenten zurück.

Zur Autobiographie (Quelle: amazon.de):

„Es gibt künstliche Knie, neue Hüftgelenke, andere freuen sich des Lebens mit ‚nem Herzschrittmacher, aber der Kopf, die Birne. Schlimmer geht’s nicht.“ (Rudi Assauer)

Der Sportjournalist Patrick Strasser hat Rudi Assauer mehrere Monate lang begleitet. In vielen persönlichen Gesprächen ist er mit ihm in die Vergangenheit gereist, um die letzten Erinnerungen an ein ereignisreiches Leben vor dem Vergessen zu bewahren.

Entstanden ist eine bewegende Autobiographie, die uns Rudi Assauer in vielen persönlichen Worten und Bildern ein letztes Mal so nahebringt, wie wir ihn kannten, die aber auch davon berichtet, wie ihn das Schicksal seiner Krankheit viel zu früh aus dem vollen Leben reißt. Ein einzigartiges Buch über und gegen das Vergessen.

Wie ausgewechselt: Verblassende Erinnerungen an mein Leben

Key Fact’s:

• Preis: 19,99€

• Erscheinungstermin: 03. Februar 2012

• Autor: Rudi Assauer / Patrick Strasser

• Verlag: Münchener Riva-Verlag

• gebunden, 255 Seiten

Hier bei amazon.de informieren!

In seinem Buch schreibt er:

„Wenn es eine Sache in der Welt gibt, wenn es eine Sache in meinem Leben gibt, vor der ich immer Angst hatte, so richtig Schiss auf gut Deutsch, dann Alzheimer. Bloß nicht diese Nummer. Bloß nicht dement werden im Alter, das schwirrte mir oft im Kopf herum.“ (Quelle: bild.de)

Über Rudi Assauer:

Rudi Assauer, geboren 1944 in Allenwald/Saar, aufgewachsen im Ruhrgebiet, hat den deutschen Fußball über 45 Jahre als Spieler und besonders als Manager intensiv geprägt. In seiner zweiten Amtszeit von 1993 bis 2006 führte er den FC Schalke 04 an die Spitze des europäischen Fußballs.

1997 gewann der Verein den UEFA-Cup, wurde 2001 und 2002 Pokalsieger und mit der Vier-Minuten-Meisterschaft 2001 „Meister der Herzen“. Für seinen Verein ließ Assauer 2001 das modernste Mehrzweckstadion Europas erreichten, das auch nach seinem Rücktritt 2006 mit seinem Namen verbunden bleibt (Quelle: amazon.de).

>> Leseprobe: Ein Vorwort von Huub Stevens<< (Quelle: weltbild.de)

Rudi Assauer ist ein richtig guter Sänger. Mein lieber Mann, das hat mich jedes Mal beeindruckt. Ob auf einer Party nach einem Titelgewinn mit Schalke oder auf einer Weihnachtsfeier – unser Manager war immer ganz vorne dabei, natürlich hatte er dabei stets eine Zigarre im Mundwinkel hängen. Jedes Vereinslied hat er lauthals mitgesungen, und er kannte alle Texte. Ob Blau und Weiß wie lieb ich dich oder Königsblauer S04 – da konnte ihm keiner was vormachen. Da war er mittendrin in seiner Familie Schalke, dort fühlte er sich geborgen. Das war sein Leben, seine Heimat. Rudi Assauer war Schalke 04. Als ich Rudi zuletzt nach längerer Zeit wieder einmal gesehen habe, bin ich erschrocken. Leider musste ich feststellen, dass er nun ein anderer Mensch ist. Gezeichnet durch seine Demenzerkrankung, hat er sich in kurzer Zeit sehr verändert.

Nun ist er still und leise, hält sich zurück, hört in einem Gespräch meist nur zu. Fast so, als wäre er schüchtern. Es ist ein sehr merkwürdiges, beklemmendes Gefühl. Ich war einfach einen anderen Rudi gewohnt. Diesen Kerl von einem Mann! Immer geradeaus, direkt und, wenn nötig, lautstark. Klar, ehrlich und bestimmt. Oft mit einem Witz, einem Spruch auf den Lippen. Ein Macho – oder zumindest der Typ, zu dem ihn die Öffentlichkeit und die Medien gemacht haben. Dass er andererseits aber auch immer herzlich und hilfsbereit war und ist, dazu charmant und liebenswürdig – das haben die meisten ignoriert. Viele wollten das nicht wahrhaben, nur den Macho in ihm sehen, nicht aber den Menschen dahinter. Mich hat immer schon geärgert, wenn ich mitbekomme habe, dass die Leute, die Rudi nicht kennen, ihn etikettiert haben. Ohne nachzudenken oder nachzufragen, haben sie ihn in eine Schublade gesteckt: Assauer, der Macho! Oder wenn er früher mal ein Gläschen zu viel hatte, wurde er gleich in eine Ecke gestellt, als wäre er Alkoholiker. Heute tuscheln die Leute, wenn er sich etwas unsicher bewegt – aha, wieder was gebechert. Blödsinn. Seit mehr als einem Jahr trinkt er keinen Tropfen Alkohol mehr. Die Krankheit nimmt ihn mit, durch die Tabletten ist er geschwächt.

Was waren wir früher für Fußballmalocher. Den ganzen Tag nur Fußball. Am liebsten 24 Stunden. Wir haben von Oktober 1996 an fast sechs Jahre Seite an Seite beim FC Schalke gearbeitet und mehr Zeit miteinander verbracht als mit unseren Familien. Es ist so schade, dass er sich an unsere gemeinsamen Zeiten, unsere Erfolge und unsere Niederlagen, unser Juchzen und unsere Tränen, nicht mehr richtig erinnern kann. Das tut mir alles sehr leid. Für ihn und für seine Familie. Durch so eine traurige Geschichte fängt man aber plötzlich mal wieder an nachzudenken – über sich, die eigene Gesundheit, die Angehörigen und Freunde, das Leben allgemein. Und ich merke: Plötzlich bin ich ganz nah bei mir. In dem Moment, in dem ich irgendwo einen Vertrag als Trainer unterschreibe, begebe ich mich in einen Tunnel. Man glaubt, für kaum etwas rechts und links davon Zeit zu haben.

Früher musste ich alles selbst machen und anpacken. Jedes Spiel sehen, das im Fernsehen lief. Jetzt bin ich gelassener geworden, auch nicht mehr so knorrig. Ich kann besser abschalten, mir Auszeiten nehmen. Gerade auf Schalke hat man mit Trainer Ralf Rangnick ja gesehen, wie schnell es gehen kann. Es hat mir sehr leidgetan, als ich erfahren habe, dass er wegen Burnout den Trainerjob aufgeben musste. Man weiß es zwar nie, aber ich glaube und hoffe, dass mir dies nicht passieren wird, weil ich mir mittlerweile meine Pausen nehme, um durchzuatmen. Ich fahre an freien Tagen zur Familie in die Niederlande und versuche, den Kopf frei zu bekommen und mich zu entspannen. Ich bin zwar wieder in diesem Tunnel – doch mittlerweile ist dieser für mich breiter geworden, heller. Und ich habe festgestellt, dass das allerhöchste Gut die Gesundheit ist. Denke ich heute an Rudi, kommen mir Gedanken, die man sonst nicht zulässt und ausblendet. Wie wird es mir später mal gehen? Was ist, wenn ich Alzheimer bekomme? Jeder hofft doch, ein normales Leben im Alter führen zu können. Und ich stelle mir die Frage: Wie würde ich damit umgehen?

Ich finde, dass Rudi sehr gut damit umgeht. Ich weiß nicht, ob ich das könnte. Wenn wir zusammensitzen und gemeinsam etwas essen, dann erzählen wir uns Geschichten von früher. Und wie wir dabei lachen und flachsen! Weißt du noch: da und dort, der und der. Dann merke ich: Er hat Spaß, kann für ein paar Momente sein Schicksal vergessen. Ich bin sehr glücklich, dass Rudis Erinnerungen in diesem Buch festgehalten werden. Ich erlaube mir zu behaupten, dass kaum einer so einen engen Draht zu Rudi hatte wie ich. »Männi«, wie ich ihn oft genannt habe, war besessen von Schalke, von seinem Job, seiner Aufgabe. Dafür hat er alles gegeben und, wenn nötig, seine Rolle als knallharter Manager gespielt. Aber ich kannte auch den weichen Assauer, der sich immer wieder erkundigt hat, wie es meiner Frau Toos geht, mit der ich schwere Zeiten durchgemacht habe. Diese warmherzige Seite wurde oft nicht wahrgenommen.

Hier bei amazon.de informieren!

Dem Trompeten-Willy aus der Nordkurve hat er einst ein neues Instrument spendiert. Werner Weist, seinem ehemaligen Mitspieler bei Borussia Dortmund, der sozial abgerutscht war, hat er einen Job bei Schalke gegeben. Weist, Spitzname Akker, wurde Leiter des Fanartikel-Außenverkaufs. Nur ein paar Beispiele für Rudis großes Herz. Rudi und ich haben uns wunderbar ergänzt. Ich konnte in so vielen Bereichen von ihm lernen. Wer und was ich heute bin – das hat viel mit Assauer zu tun. Er ist großartig. Es gibt nicht vieles, was ich ihm abschlagen würde. Er schenkte mir Vertrauen und brachte mir kluge Dinge bei. An ihn konnte ich mich immer wenden, alles mit ihm bereden. Er wurde im Laufe der Zeit ein wahrer Freund. Glückauf, Rudi! Mach das Beste daraus! Dein Huub

1. Mein Leben mit der Krankheit „Alzheimer – so ’ne Scheiße!“

„Ich bin doch noch jung, keine 70. Ich war doch immer fit, topfit, ein Fußballer eben. Und jetzt Alzheimer. Warum ich? Assauer, frage ich mich, warum du?

Will man den dicken Max machen, nach außen stark sein, dann sagt man gerne: Ich kenne keine Angst. Doch wenn es eine Sache in der Welt gibt, wenn es eine Sache in meinem Leben gibt, vor der ich immer Angst hatte, so richtig Schiss auf gut Deutsch, dann Alzheimer. Bloß nicht diese Nummer. Bloß nicht dement werden im Alter, das schwirrte mir oft im Kopf herum. Erst meine Mutter, dann mein Bruder – und nun hat’s mich erwischt, jetzt muss ich damit klarkommen. Ich gehe doch erst langsam auf die 70 zu. Ich wollte doch das Alter, das Leben genießen. So ’ne Scheiße. Verdammt noch mal.“

Rudi Assauer hat Alzheimer im fortgeschrittenen Stadium. Auf sich allein gestellt, wäre er nicht mehr lebensfähig, er könnte sich nicht mehr ernähren, würde vergessen, sich zu waschen. Einkaufen, kochen – unmöglich. Um ihn kümmert sich liebevoll Bettina, seine Tochter. Sie hat ihn zwischenzeitlich in ihrer Wohnung aufgenommen, eine Übergangslösung. Frau Söldner, Sekretärin und guter Geist, regelt im Büro die Termine, organisiert sämtliche Anfragen und Verpflichtungen.

Von seiner Frau Britta, die er im April 2011 im Rittersaal von Schloss Horst in Gelsenkirchen standesamtlich geheiratet hat, hat sich Assauer mittlerweile getrennt. Bis Dezember 2011 lebte er mit der 21 Jahre jüngeren Frau in einem Haus im Gelsenkirchener Stadtteil Buer. Wie so viele Eheleute kamen beide jedoch mit den Konsequenzen der Demenzerkrankung nicht zurecht, waren den zunehmenden Belastungen nicht gewachsen. Rudi Assauer hat eine Fußballerkarriere gemacht, von der Millionen Hobbykicker nur träumen. Sechs Jahre bei Borussia Dortmund, sechs Jahre bei Werder Bremen, 307 Bundesligaspiele, DFB-Pokalsieger, Europapokalsieger der Pokalsieger.

Danach Manager bei Werder Bremen, beim VfB Oldenburg und verteilt über drei Jahrzehnte beim FC Schalke. Er bewahrt den Traditionsklub vor dem Lizenzentzug, erfindet Huub Stevens als Schalke-Trainer, bastelt die Eurofighter-Mannschaft und sorgt damit für den größten Triumph der königsblauen Vereinsgeschichte: den Gewinn des UEFA-Cups 1997. Danach baut er die modernste Arena Europas: Die neue Heimat des FC Schalke wird 2001 eröffnet. Es ist sein Werk, und Fußball ist sein Leben. Bald wird das alles in seinem Kopf gelöscht sein. Vergessen. Durch dieses Buch sollen sich die Leute an sein Lebenswerk erinnern. „Ein körperliches Gebrechen, das lässt sich vielleicht beheben oder lindern. Wie bei mir der Ärger mit der Bandscheibe – ’ne unangenehme Geschichte, aber okay. Manche Dinge sind altersbedingt, die kleinen Zipperlein, die größeren, ach – damit kannste leben. Muss man ja, das gehört zum Altern dazu. Es gibt Gehhilfen, künstliche Knie, neue Hüftgelenke, andere freuen sich des Lebens mit ’nem Herzschrittmacher. Aber der Kopf. Die Birne. Schlimmer geht’s nicht.“

Assauer ist einer von 1,2 Millionen Demenzkranken in Deutschland, Tendenz steigend. Denn: Mit dem Alter erhöht sich das Risiko einer Erkrankung. So leidet zwischen 65 und 69 Jahren jeder Zwanzigste daran, zwischen 80 und 90 ist schon fast jeder Dritte davon betroffen. Da in Deutschland der Anteil älterer Bürger zunimmt, rechnen Experten für das Jahr 2030 mit 2,5 Millionen Erkrankten. Demenz – abgeleitet vom lateinischen Wort für Unvernunft – bedeutet wörtlich übersetzt »weg vom Geist« oder auch »ohne Geist« und bezeichnet das schleichende Vergessen, den sukzessiven Verlust der Denkfunktionen. Die Alzheimerkrankheit ist benannt nach dem Psychiater Alois Alzheimer und ist die häufigste aller Demenzerkrankungen. Rund 60 Prozent aller Demenzen werden durch sie hervorgerufen.

Die Krankheit berührt den Menschen in seinem tiefsten Inneren, in seiner Persönlichkeit. Sie lässt die Vergangenheit erlöschen, zerstört die Orientierung in der Gegenwart und nimmt ihm die Zukunft. Man wird ein anderer Mensch – ist wie ausgewechselt. „Ich habe eines Tages gemerkt, dass der Kopf in manchen Situationen nicht so wollte, wie ich wollte. Als wäre da oben eine Tür zu, zack – einfach geschlossen. Ich war nicht mehr so aufnahmefähig, es ging nichts mehr rein. Dann tut man das ab. Ach, Assi! Tagesform. Ein schlechter Tag eben. Wenig geschlafen, viel gearbeitet. Was soll’s? Immer häufiger spürst du aber: Du bist blockiert. Bestimmte Dinge, ob Namen, ob Termine – sie sind ums Verrecken nicht mehr da. Wie gelöscht. Man fühlt sich ohnmächtig. Das ist am Anfang blöd, richtig blöd. Du denkst: Das gibt’s nicht, das kann doch nicht wahr sein.“

Die Vergangenheit der Patienten rinnt wie durch eine Sanduhr. Erst langsam, dann immer schneller. Die Betroffenen fühlen sich verlassen, im Stich gelassen vom eigenen Ich. Die exakte, komplexe Erinnerung blinzelt in bestimmten hellen Momenten durch wie die Sonne an einem trüben Tag durch die Wolken. Personen, Namen, Orte, Daten – alles fließt durch die Sanduhr. Die Öffnung lässt sich nie mehr schließen, die Dicke des Nadelöhrs lediglich konstant halten. Bei Rudi Assauer setzen erste kleinere Vergesslichkeiten und Erinnerungslücken ab 2005 ein. Beobachter führen die Aussetzer auf den Stress zurück, schließlich ist er zu dieser Zeit noch Schalke-Manager. Wer denkt da schon an Alzheimer? Ab 2007 wurden es mehr und mehr. Der Sekretärin fällt auf, dass ihr Chef mehrmals am Tag bei einem Anruf die gleiche Frage stellt. Immer häufiger muss er selbst im Gespräch nachhaken, sich vergewissern. Immer häufiger spricht er auch im Laufe einer Unterhaltung zwei- oder dreimal genau das gleiche Thema an. »Wenn die Leute dann so komisch geguckt haben, mit diesem leicht irritierten Gesichtsausdruck, hat mich das stutzig gemacht. In dem Moment, in dem du erkennst, dass du das Problem bist, tut es weh. Aber man verdrängt das. In diesem Punkt funktioniert der Kopf blöderweise einwandfrei.«

Assauer hält Absprachen nicht mehr ein, vergisst Termine und Namen. Die innere Wiederholungstaste funktioniert nicht mehr. Schon telefoniert mit demjenigen oder nicht? Schon über dieses oder jenes Thema gesprochen? Eben am Telefon? Vielleicht gestern schon? Anfang der Woche? Letzte Woche? Mehrmals? Oder am Ende etwa überhaupt nicht? »Einmal im Jahr habe ich mich immer vom Arzt komplett durchchecken lassen. Aber nun war etwas anders. Ich habe gespürt, dass irgendwas nicht stimmte. Meine Sekretärin Frau Söldner hat mich eines Tages gefragt, ob wir mal einen Test machen sollten. Was? Nicht nur wie sonst den Körper? Auch die Birne überprüfen? Ich hatte mit niemandem darüber geredet. Da ist dieses Schamgefühl. Als könnte man was dafür! Man will es nicht zugeben. Mit wem soll man auch sprechen? Mit jemandem aus der Familie? Nein. Mit der Partnerin? Schon gleich gar nicht. Gibt es etwas Peinlicheres? Wenn man sich den Arm bricht oder sonst einen Knochen, gibt’s einen Gips und fertig, wird schon wieder. Aber Alzheimer! Als Knirps hat man sich darüber lustig gemacht. Hehe, haste wohl vergessen, du Alzi. Na, biste blöd, das weißte nicht mehr, du Patient! Alzheimer war als Kind für einen so weit weg wie die Vorstellung, eines Tages nicht mehr so schnell rennen zu können, wie man möchte.«

Assauers Nichte Dagmar, Tochter seines Bruders Lothar, gibt Frau Söldner den Tipp, einen Termin zur Untersuchung in der Essener Memory Clinic zu vereinbaren. Die Sekretärin fasst sich daraufhin ein Herz und informiert Katy, die jüngere seiner beiden Töchter. Im Januar 2010 fährt Katy dann mit ihrem Vater in die Klinik nach Essen-Borbeck. Nach der ersten Untersuchung und ein paar weiteren Sitzungen kommt es zu Meinungsverschiedenheiten zwischen den beiden, der Kontakt bricht ab. Von nun an kümmern sich Bettina, die ältere Tochter, und seine damalige Partnerin Britta. Im Sommer 2010 nimmt Assauer die Therapie in der Memory Clinic wieder auf, regelmäßige Sitzungen folgen. Die ambulante Beratungsstelle des Elisabeth-Krankenhauses besteht seit April 1991. Klinikleiter Professor Hans Georg Nehen, Nervenarzt Dr. Johannes Haseke, Pädagoge Dr. Hartmut Fahnenstich sowie Sozialpädagoge Carsten Brandenberg behandeln die Patienten in der Gedächtnisambulanz, steuern die medikamentöse und soziale Betreuung. Es werden regelmäßige Angehörigengespräche vereinbart oder Freunde, ehemalige Weggefährten und Berufskollegen eingeladen. Der Demente kann zwar nicht mehr neu dazulernen, aber Vergangenes reaktivieren, mithilfe bestimmter Übungen und Gespräche wieder hochholen. Darüber hinaus werden banale Fragen nach dem aktuellen Jahr, dem Monat, dem Wochentag gestellt. Oder dem Aufenthaltsort, der Stadt. Einfache Rechenaufgaben aus dem Bereich des Einmaleins sind zu lösen, die Patienten sollen sich über wenige Minuten im Gespräch drei Worte merken.

Ein weiterer Test, den auch Assauer gemacht hat, beginnt mit einem Blatt Papier, auf dem ein Ziffernblatt aufgemalt ist. Der Demenzkranke soll auf Zuruf eine Uhrzeit, sprich die Zeiger, einzeichnen. Assauer besteht einige der Tests nur mit Mühe. Die meisten Aufgaben löst er gar nicht.

»Die Leute dort in der Klinik sind gut, echt kompetent. Alle schwer in Ordnung. Ich weiß, dass die mir helfen wollen. Ich denke laufend daran, an diese Scheiße. Das macht mich ganz fertig. Mensch, dies oder jenes – das habe ich doch alles noch im Kopf gehabt. Wenn ich in einer Situation nicht auf einen bestimmten Namen komme, da werde ich bekloppt.« Einer, dem gegenüber Rudi Assauer sich im Jahr 2011 offenbart hat, ist Werner Hansch, über Jahrzehnte als Hörfunkreporter und TV-Kommentator die Fußballstimme des Reviers. Als Assauer in den 80er-Jahren erstmals Schalke-Manager ist, lernen sie sich kennen und bald auch schätzen.

Hansch wird im Laufe der Zeit zu einem der engsten Freunde Assauers. Gemeinsam treten sie einige Jahre hier und da bei Firmenevents als Duo »Rudi & Werner – der Fußballtalk« auf, zu buchen über eine Agentur. »Firmen haben das für einen speziellen Abend als Entertainfaktor genutzt, damit es insgesamt nicht so trocken ist«, erzählt Hansch, »wir hatten unsere Rollen. Ich war der Fragesteller, musste oft den Unwissenden geben –

Rudi war der Experte, derjenige, der Ahnung hat. Manchmal haben wir auch ein kleines Streitgespräch initiiert. Die Leute hatten ihren Spaß – wir auch.« Am 3. Februar 2011 folgt das Duo einer Einladung vom Lions-Club in Borken zum traditionellen Moosdinner, einer Wohltätigkeitsveranstaltung – die Anreise zahlen sie selbst.

Das Thema des Abends lautet: »Fußball und Wirtschaft – zwei Seiten einer Medaille?« Im Rittersaal des Schlosses Raesfeld bleibt kein Platz an den 13 Tischen frei. Serviert wird »Moos«, Grünkohl mit Pinkel, einer Mettwurst. Hansch erinnert sich an den Abend, der sehr traurig für ihn und seinen Kumpel enden sollte: »Ich bemerkte, wie unkonzentriert, teils fahrig Rudi wirkte. Seine Antworten waren manchmal bloßes Bestätigen meiner Aussagen. Er nickte einfach. Ich war mir nicht sicher, ob er mir überhaupt zugehört hatte.

Auf die Frage, ob die Preisspirale in Sachen Gehältern und Ablösesummen im Profifußball eigentlich unendlich sei, antwortete er eher teilnahmslos: ›Ja, die Schraube ist im Moment unendlich. Wenn ich sehe, wie viel Geld hin und hergeschoben wird, da hat sich manches geändert.‹ Ich versuchte, die Situation zu retten. Machte einen Witz, riss die Gesprächsführung an mich. Denn ich hatte schon so eine Ahnung, dass etwas nicht stimmte mit ihm. Er konnte sich an immer weniger erinnern, vergaß Namen, Daten, Anekdoten.«

Als sie nach Hause fahren, schweigen sie im Auto. Es liegt etwas Unausgesprochenes in der Luft. In der Einfahrt vor Assauers Haus in Gelsenkirchen angekommen, fasst sich Hansch schließlich ein Herz. Der Journalist erzählt: »Ich holte tief Luft und sagte zu ihm: ›Rudi, darf ich dich als Freund etwas fragen? Mit dir stimmt doch etwas nicht. Was ist los?‹ Er schaute mich regungslos an und antwortete: ›Komm mit rein.‹ Drinnen weinte er dann plötzlich los. Es brach richtig aus ihm heraus, ein Heulanfall. Ich erschrak, hatte Gänsehaut. Mir wurde heiß und kalt. Rudi öffnete sich mir gegenüber, er jammerte: ›Ich versuche doch alles. Ich mache Kreuzworträtsel, all das! Aber ich kriege vieles nicht mehr auf die Reihe. Mein Kopf lässt mich im Stich.‹ Er erzählte mir von seiner Mutter, die an Alzheimer litt, von seinem 13 Jahre älteren Bruder Lothar, der wegen schwerer Altersdemenz in einem Pflegeheim betreut werden muss.«

»Meine Mutter Elisabeth war eine tolle Frau. Und hatte es nicht verdient, ihre letzten Jahre mit dieser Krankheit kämpfen zu müssen. Daher wollte ich sie nicht mehr sehen in ihrem Zustand, das habe ich nicht verkraftet. Und jetzt mit Lothar ist das ähnlich. Ihm geht es noch schlechter als mir. Ganz, ganz dreckig. Aber da ins Pflegeheim hinzugehen und ihn da liegen zu sehen – das halte ich nicht aus, das stehe ich nicht durch.« Sein Bruder Lothar, als Kind für den kleinen Rudi ein Vaterersatz, baute über die Jahre mehr und mehr ab. Zu Hause bekam er Aggressionsattacken. Seine Frau konnte sich schließlich nicht mehr kümmern, daher wurde er abgeholt und kam 2006 in stationäre Behandlung. Er lebt im Pflegeheim, mittlerweile Pflegestufe drei, direkt neben der Memory Clinic in Essen. Sein Zustand hat sich weiter verschlechtert. Auch wenn er nicht wie andere Demenzkranke im fortgeschrittenen Stadium nur noch apathisch im Bett liegt. Lothar ist ansprechbar, doch eine vernünftige Konversation ist mit ihm nicht zu führen. Für Assauer ein Grauen.

»Mit Lothar wurde es tragischer und tragischer. Mein Bruder wurde aggressiv, lief nachts aus der Klinik. Er weinte, sagte immer, er wolle nach Hause, nach Herten. Er tut mir schrecklich leid. Aber ich kann ihn nicht besuchen, das schaffe ich nicht. Ich will nicht zu ihm, auch wenn es das letzte Mal sein könnte. Ich möchte Lothar anders in Erinnerung behalten. Und außerdem: Ich will nicht mein eigenes Siechtum sehen, meinen eigenen Untergang.

Ich wollte doch nie etwas mit dieser Krankheit zu tun haben.« Dass Alzheimer erblich ist, konnte die Forschung bis heute nicht beweisen. Es gibt allerdings eine genetische Komponente in der Verursachung der Krankheit. Bei rund fünf bis zehn Prozent der Betroffenen ist eine familiäre Häufung gegeben.

Für Karin, Assauers Zwillingsschwester, eine unerträgliche Situation. Sie hat zwei Brüder, und beide leiden an Alzheimer.

Sie besucht Lothar Assauer regelmäßig. »Es ist ein Drama. Es geht ihm nicht gut, er verfällt. Kann sich nicht mehr allein waschen, muss gefüttert werden. Das ist alles so traurig. Aber Rudi soll ihn jetzt mit seiner Krankheit nicht besuchen, das hat keinen Zweck. Dass es ihn nun auch erwischt hat, ist tragisch. Ich kann mit ihm nicht über seine Krankheit sprechen. Das packe ich nicht. Erst Lothar, nun Rudi. Schrecklich ist das.« Seine ganze Karriere über hatte es Assauer mit Ärzten zu tun. Als Profi bei Borussia Dortmund hatte er sich einmal den Kiefer gebrochen, musste tagelang von seiner Mutter gefüttert werden. Doch schwerere Verletzungen blieben ihm erspart.

»Ich hasse Krankenhäuser. Für so was bin ich nicht gemacht. Schon den Geruch kann ich nicht ab – fürchterlich. Für mich war das immer ganz schlimm, jemanden dort zu besuchen. Ich habe mich immer möglichst geschickt davor gedrückt, irgendwelche Termine vorgeschoben. Klar, wenn es um die Familie ging oder eigene Spieler, dann ging es ja nicht anders. Schnell rein – und schnellstmöglich wieder raus. Irgendetwas in mir hat sich gesträubt. Und das nicht nur, weil ich da keine Zigarre paffen konnte – nur in diesen speziellen Räumen für Raucher, wo manche so stark gehustet haben, dass es mir ganz vergangen ist. Ach, wenn ich allein an einen Besuch im Krankenhaus gedacht habe, hat sich mir schon der Magen umgedreht. Manchmal hatte ich das Gefühl, mir geht es als Besucher schlechter als demjenigen, den ich besucht habe. Anmerken lassen konnte und wollte ich mir das natürlich nicht.«

Wie im Frühjahr 2011 seine Demenzerkrankung. Im März findet in der Veltins-Arena, in seinem Stadion, eine Veranstaltung statt, für die Rudi & Werner gebucht werden. Eine Immobilienfirma hat das Duo Assauer und Hansch eingeladen, und 130 erwartungsfrohe Leute sind gekommen. »Schon auf der Autofahrt zum Stadion sagte Rudi zu mir, dass er nicht gut drauf sei«, erinnert sich Werner Hansch und erzählt von jenem Abend: »Der Saal, in dem die kleine Talkrunde stattfand, hieß Schalker Markt. Noch bevor es losging, beobachtete ich, wie Rudi zu der Glasfront am Ende des Saales ging, durch die man in die Arena hinein-, auf die Ränge und auf den Rasen blicken kann. Er stand da und blickte in sein Stadion. Regungslos, teilnahmslos. Ohne Emotion. Als wäre der Körper nur eine Hülle. Dieses Bild blieb in mir hängen. Später haben wir eine Stunde die Leute unterhalten, er war wirklich nicht gut drauf. Ich musste ihm helfen, oft einspringen.

Mehrmals verstand er die Fragen nicht, auch akustisch nicht. Das ist zum Teil bedingt durch eine Innenohrtaubheit auf beiden Ohren. Er gab Antworten auf Fragen, die so gar nicht gestellt worden waren. Meine Rolle war die eines Bodyguards, um ihn vor Peinlichkeiten zu bewahren. Es war unsere letzte Sitzung dieser Art. Es ging einfach nicht mehr. Die Krankheit hatte bereits zu sehr Besitz von ihm ergriffen.« Das Absterben der Nervenzellen im Gehirn ist die Ursache jeder Demenz. Zu Beginn der Erkrankung merken die Betroffenen oft recht genau, dass etwas mit ihnen nicht stimmt und dass ihnen Fähigkeiten abhandenkommen, die man von ihnen erwartet. Das ist ihnen natürlich äußerst unangenehm und peinlich. Daher versuchen sie, ihre Einschränkungen zu verbergen, mal geschickter, mal ungeschickter.

»Man will es nicht wahrhaben. Und dann sich und den anderen etwas vorspielen. Um alles in der Welt versucht man, dem Gegenüber zu zeigen: War nur ein Aussetzer, ist doch alles in Ordnung. Ich habe einfach noch mal nachgefragt oder so getan, als hätte ich es akustisch nicht verstanden. Zeit gewinnen im Gespräch war das A und O. Immer mit der Angst, dein Gesprächspartner merkt was. Auch wenn es eine Krankheit ist, für die man nichts kann – es ist einem oberpeinlich.« Zu Beginn der Demenz schwindet nur das Kurzzeitgedächtnis. Der Betreffende kann dann nicht mehr korrekt angeben, was er wenige Stunden zuvor beim Frühstück gegessen hat, kann aber noch recht genau Szenen der Vergangenheit, etwa bestimmte Erlebnisse aus der Jugend, schildern. Im weiteren Verlauf der Krankheit lässt dann auch das Langzeitgedächtnis immer mehr nach. Der Mensch verliert so allmählich seine Vergangenheit. Weil das, was zuletzt gelernt wurde, am geringsten im Gedächtnis verankert ist, wird es als Erstes vergessen.

Hier bei amazon.de informieren!

Das Gehirn räumt rückwärts auf, daher bleiben die Kindheitserinnerungen am längsten haften. Man erinnert sich eher an Gerüche, an Melodien, an bestimmte Orte. Demenzkranke Menschen reagieren auf Musik wie kleine Kinder, sie singen gerne, wollen tanzen. Ausflüge ins Musical oder Theater hätte Rudi Assauer früher gegen jedes mittelmäßige Drittligaspiel eingetauscht, manche Veranstaltung war nur ein Pflichttermin. Heute hat er dagegen Spaß daran. Er geht mit, singt mit. Es sind kurze Momente der Ablenkung, der Leichtigkeit. Es sind die Momente, die er gemeinsam mit seiner Frau Britta genießen konnte. Denn die Stimmungsschwankungen Assauers bis hin zur Depression bekommen die Ärzte erst durch eine medikamentöse Behandlung in den Griff.

»Erst nach den ganzen Untersuchungen ist mir bewusst geworden, um was es da geht und was in Sachen Medikamenten in den nächsten Jahren auf mich zukommt. Ich hab doch sonst nur mal ’ne Aspirin genommen oder ’ne Magentablette, wenn’s ein Problem gab. Und plötzlich merkst du: Ja, du bist krank. Du musst diese verdammten Tabletten nehmen, täglich. Es werden immer mehr. Gegen den Verfall. Für die Birne. Sie reden mir ein: Nimm das, es hilft. Ich weiß es nicht. Ich kann nur hoffen. Ich kann nur daran glauben, dass es so ist. Abhängig zu sein von so ein paar bunten Pillen ist schrecklich. Das ist ja ein richtiger Cocktail – morgens, abends. Es soll Routine werden wie Zähneputzen. Nur der Beigeschmack ist übler. Und vergessen darf man es nicht. Wie pervers! Ich darf nicht vergessen, meine Tabletten gegen das Vergessen zu nehmen.

Da wirst du ganz kirre im Kopf.« Assauer bekommt Antidepressiva, Mittel gegen die Aggressionsschübe, Tabletten, die den natürlichen Schlafrhythmus unterstützen, und Aufbaupräparate für die Leistung des Gehirns. Die beiden erstgenannten Mittel sind notwendig, da Patienten wie Assauer in bestimmten Momenten zornig werden, unbegründet böse. Selbst gegenüber den Leuten, die sich um sie kümmern.

Dazu können mitunter sehr abrupte Stimmungswechsel ohne ersichtlichen Grund kommen. Man spricht dabei von einer psychischen Labilität. Eine Folge der Demenz kann bei manchen Patienten auch die extrem misstrauische Haltung gegenüber ihrer Umgebung sein. Was auf Assauer nicht zutrifft. Im Gegenteil. »Mein Vater war früher gefühlsfeige, ist Konflikten generell gerne aus dem Weg gegangen«, beschreibt ihn Tochter Bettina, »er war immer hart zu sich, seinen Mitmenschen, seiner Familie. Knallhart im Job, zielstrebig, diszipliniert. Nun, durch die Krankheit, hat er sich geöffnet. Er sorgt sich, ist feinfühliger geworden.«

Die Sorgen sind eine Ausprägung der Unruhe, die quälend intensiv wird bei Alzheimerpatienten. »Mein Vater kann nicht mehr lange allein sein, nur ganz kurz. Aber dann fängt er an, mich zu suchen«, erzählt seine Tochter. Viele Patienten scheinen tagsüber ununterbrochen in Bewegung zu sein. Der Grund: Das Zeitgefühl ist nicht mehr intakt, der Tag-und-Nacht-Rhythmus ist völlig gestört. Der Erkrankte kann oft nicht ruhig sitzen, die innere Unruhe macht ihn zum Tiger im Käfig. Hin und her, von Zimmer zu Zimmer, rauf und runter, von Stockwerk zu Stockwerk. Kümmert sich Tochter Bettina, muss sie immer mal wieder schauen, wo ihr Vater gerade ist, was er macht.

Ärzte sagen, dass Alzheimerpatienten in solchen rastlosen Momenten auf der Suche sind nach der Erinnerung. Kilometer für Kilometer – ins Nichts. Im weiteren Verlauf der Demenz verliert der Kranke jede Beziehung zu Raum und Zeit. Viele wandern ohne Orientierung in der Nacht umher. Assauer auch. Bevor er Mittel zur Unterstützung des natürlichen Schlafrhythmus bekam, wurde er oft nachts wach, redete unzusammenhängendes Zeug, wollte – den längst verstorbenen – Stan Libuda suchen oder zog sich plötzlich an. Einmal setzte er sich sogar ins Auto und fuhr davon. Mitten in der Nacht wollte er ins Büro. »Ich bekomme davon nichts mit. Wenn meine Angehörigen mir am nächsten Morgen erzählen, ich habe dies und das gemacht, dann sage ich: ›Seid ihr bekloppt? Was soll denn da gewesen sein? Da war nichts!‹ Ich bin dann fest davon überzeugt, dass das nicht stimmt, was sie mir sagen. Aber mittlerweile denke ich, dass es wohl doch so passiert ist. Das fühlt sich an, als wäre ich auf dem falschen Planeten unterwegs.«

Auch vor der Bewegungssteuerung macht der Hirnabbau nicht halt. Komplizierte Bewegungsabläufe gelingen daher nicht mehr, und technische Geräte wie Handys zum Beispiel bereiten zunehmend Probleme. »Ich war einer der Letzten in der Branche, der sich überhaupt auf so ein Dingens eingelassen hat. Mein Credo war immer: Wer mich sprechen will, weiß, wo er mich erreichen kann. Dafür gibt es doch eine Büronummer. Aber irgendwann ging es eben nicht mehr ohne.« Und jetzt nicht mehr mit. Die Familie hat ihm sein Mobiltelefon abgenommen, denn er hat sich zu oft vertippt oder nachts aus Versehen irgendwelche Leute angerufen.

Zunächst hatte ihm seine Familie nur das Register mit den gespeicherten Nummern gelöscht. Das Handy, früher sein wichtigstes Arbeitsmittel als Manager, wird plötzlich zum ungenutzten, toten Instrument – als wäre es ein Symbol der Krankheit. Autofahren? Funktioniert nicht mehr. Die Motorik, jahrzehntelang selbstverständliche Routine, sie will einfach nicht mehr. Es ist daher zu gefährlich geworden. Einmal blieb er in Gelsenkirchen mit seinem Wagen mitten auf der Straße stehen, weil er falsch getankt hatte. Hatte einfach nicht mehr gewusst: Super? Benzin oder Diesel? Für die Familie ein Alarmsignal. Rudi Assauer ist von da an nur noch Beifahrer.

Durch die medikamentöse Behandlung, die liebevolle Betreuung und die Therapie in der Memory Clinic in Essen soll das Fortschreiten der Demenz bei Assauer gestoppt beziehungsweise verzögert werden. Allerdings gibt es trotz intensiver Forschung bis heute keinen Durchbruch für einen Weg, die Krankheit zu heilen.

»Ja, es gibt Tage, da habe ich das Gefühl, es hat sich nichts Großartiges geändert. Da ist es nicht schlechter geworden, das ist schon mal positiv. Es könnte schlimmer sein, denke ich mir dann. Wenn ich tagsüber viel unterwegs bin und Termine habe, sitze ich abends zu Hause und rekapituliere: Du hast das und das gemacht.

Hier bei amazon.de informieren!

Es gibt aber auch andere, schlechte Tage, da kriege ich nichts auf die Reihe und denke mir nur: So ’ne Scheiße!« Der Schritt, mit dem Eingeständnis der Krankheit an die Öffentlichkeit zu gehen, ist wohlüberlegt, der Entschluss dazu seit Längerem gereift. »Man sollte das Kind beim Namen nennen. Zack, bumm. Das soll hiermit geschehen, dann wissen es alle und müssen nicht mehr hinter meinem Rücken tuscheln. Also offenes Visier: Hier bin ich, das ist mein Problem. Ich muss ja damit leben, das Beste draus machen. Nicht schön. Aber anderen geht es noch schlechter, mir wird geholfen. Wenigstens wissen die Leute nun auch ein für alle Mal, dass ich keinen Alkohol mehr trinke. Nur meine Zigarren, auf die verzichte ich nicht.«

»Stumpen-Rudi« war über Jahre sein Spitzname zu Schalker Zeiten. Und eine dicke Zigarre gehörte einfach zum Bild, das man von Rudi Assauer hatte. Ohne Zigarre kein Rudi Assauer. Und Assauer gab’s nicht ohne Zigarre. Im September 2007 wurde Assauer in der Davidoff-Lounge der Münchner Allianz Arena sogar zum Botschafter des kultivierten Rauchgenusses ernannt. Davidoff-Boss Reto Cina überreichte dem Zigarrenliebhaber dabei ein Kistchen mit der Sorte Grand Cru Nr. 3. Auf der Banderole jeder einzelnen Zigarre ist sein Name eingraviert. Die Firma hält bis heute das Versprechen, ihn ein Leben lang kostenlos mit seinen Lieblingszigarren zu beliefern. Jedes Mal, wenn Frau Söldner sich meldet, sind schon bald drei oder vier Packungen mit jeweils 20 Zigarren auf dem Weg. Jede davon hat einen Wert von 27 Euro.

So zwei bis drei paffe ich noch pro Tag, manchmal mehr. Ich habe nie in meinem Leben eine Zigarette geraucht. Angeboten wurden mir in der Jugend sicher welche, vielleicht hab ich auch mal dran gezogen, aber das Ding dann schnell weggeworfen. Ich hatte keinen Spaß am Rauchen, weil ich ein Fußballer durch und durch war. Für mich gab’s nichts anderes. Vor allem bei meinen Töchtern fand ich das Rauchen an sich ganz schlimm. Bei mir hat sich das gedreht, als ich 42 Jahre alt war. Da hat mir in Bremen jemand nach einem Abendessen ein Zigarillo rübergeschoben. Ich hab es mir angesteckt und dann etwa ein halbes Jahr hin und wieder Zigarillos gepafft.

Meine damalige Lebensgefährtin schenkte mir dann Mitte der 80er-Jahre zu Weihnachten Utensilien fürs Pfeiferauchen, mit Tabak und Reinigungsset. Später habe ich mit Schalkes Präsident Fenne oder dann gemeinsam mit Eichberg, dem Sonnenkönig, Pfeife geraucht. Eines Tages war mir das zu blöd, immer mit einem Handtäschchen rumzulaufen, in dem ich das ganze Zeugs mitgeschleppt habe. Ich bin dann in einen Tabakladen und habe mich beraten lassen. Der Besitzer empfahl mir, mal Zigarren zu probieren.« Auf Schalke sagten die Spieler immer, man habe Assauer schon am Geruch erkannt.

Erst hatte man ein paar Wölkchen Rauch in der Nase, und dann bog er um die Ecke. Die Zigarre nahm der Manager selbst bei Spielen nicht aus dem Mund. Einmal stürmte er bei einer Rangelei in einer Partie gegen Bayer Leverkusen auf den Platz, um zu schlichten – natürlich mit dem Zigarrenstumpen zwischen den Fingern. Die Zigarre war Pflicht, beinahe immer und überall.

»Beim Paffen kamen mir immer die besten Gedanken. Ob in der Sauna oder früher nach dem Essen mit einem schönen Wein. Da hab ich dann auch mal ein Gläschen zu viel gehabt, ich weiß. Aber die Zeiten sind vorbei. Zigarre und Cola light – etwa beim Fußballschauen eine herrliche Kombination.

Allein schon, um sich bei spannenden Spielen zu entspannen. Ich qualme meine Zigarren nur, ziehe sie nicht durch die Lunge. Für mich ist Rauchen auch optischer Genuss. Es ist einfach ein schönes Bild, wenn sich der Rauch so langsam nach oben kringelt. Ein sinnlicher Moment. Ich schaue dem Rauch manchmal nach – das beruhigt mich.« Diese Freude, obwohl zugleich ein Laster, will Rudi Assauer niemand nehmen.

2. Mein Ende bei Schalke „Gekündigt an der Haustür“

»Dieses Warten machte mich verrückt. Was war denn nun Sache? Wo blieb denn dieser Anwalt? Ich zündete mir eine meiner Davidoff-Zigarren an und saß Däumchen drehend bei mir zu Hause im Wohnzimmer. Es war der Tag, an dem über mich entschieden wurde. Der Schalker Aufsichtsrat mit dem Vorsitzenden Clemens Tönnies tagte an diesem Dienstagabend im Privathaus seiner Fleischfabrik in Rheda-Wiedenbrück. Sein oder Nichtsein – mit oder ohne den Assauer weitermachen, das war die Frage. Im Laufe des Abends bekam ich per Anruf die Info, dass Rechtsanwalt Theo Paeffgen mir das Ergebnis nach Sitzungsende übermitteln werde. So, und nun hockte ich da.«

Rudi Assauer ruft seinen Anwalt Fred Fiestelmann an, dem er seit Langem seine Angelegenheiten anvertraut. Dieser eilt sofort zu seinem Mandanten in die Wohnung in Gelsenkirchen. Nun warten sie gemeinsam. Doch der von Schalke auserwählte Anwalt kommt nicht. Nichts passiert, eine quälend lange Zeit vergeht. Assauer ruft Paeffgen wiederholt an, will wissen, wo er denn bleibt. Dieser ziert sich, druckst herum. Erst auf massives Drängen von Assauer ist er letztlich bereit, doch noch vorbeizukommen. »Es war schon spät, kurz nach Mitternacht. Plötzlich klingelte es an der Tür. Ich öffnete. Theo Paeffgen, der von Schalke geschickte Anwalt, schaute etwas unsicher drein, sagte mit leicht zittriger Stimme, dass er mir eine Nachricht überbringen müsse. Der Aufsichtsrat ließ ausrichten, dass meine Zeit auf Schalke abgelaufen sei.

Die Entscheidung gegen mich war nach fünf Stunden einstimmig gefallen, erklärte mir der Bote. Gemäß der Satzung wurde ich zu einer außerordentlichen Sitzung am darauffolgenden Samstag eingeladen. Der einzige Tagesordnungspunkt: meine Abberufung. Dort sollte ich mich präsentieren. Das sei meine einzige Chance, sagte dieser Paeffgen, mich vor dem Gremium zu rechtfertigen. Mit anderen Worten: Es war ein angekündigter Rauswurf. ›Können Sie knicken‹, entgegnete ich ihm. Danke schön. Wiedersehen. Tür zu.«